記事の目次

- 日本のロケット開発の歴史と現在地

- 民間ロケット企業の台頭と革新

- IHIエアロスペース:伝統と革新の融合

- JAXAの役割と民間との新たな協業関係

- 宇宙を身近にする社会インフラとしてのロケット

- まとめ┃宇宙産業の未来と日本の可能性

かつては国家による夢のプロジェクトとされていた宇宙開発。しかし今、その主役が徐々に民間企業へと移り変わろうとしています。日本においても、自動車メーカーやスタートアップがロケット開発に参入し、政府機関と連携しながら新たな宇宙産業の地平を切り拓いています。本記事では、日本のロケット開発の歩みと現状をふまえながら、民間企業の挑戦、JAXAとの協業体制、そして宇宙利用の未来について、わかりやすく解説します。

日本の宇宙開発は、1955年に東京大学の糸川英夫博士が開発した全長約23cmの「ペンシルロケット」から始まりました。小規模ながら高精度な研究を重ね、1970年には日本初の人工衛星「おおすみ」の打ち上げに成功。

以降、日本は観測衛星や通信衛星、探査機の分野で独自の技術を磨き上げてきました。

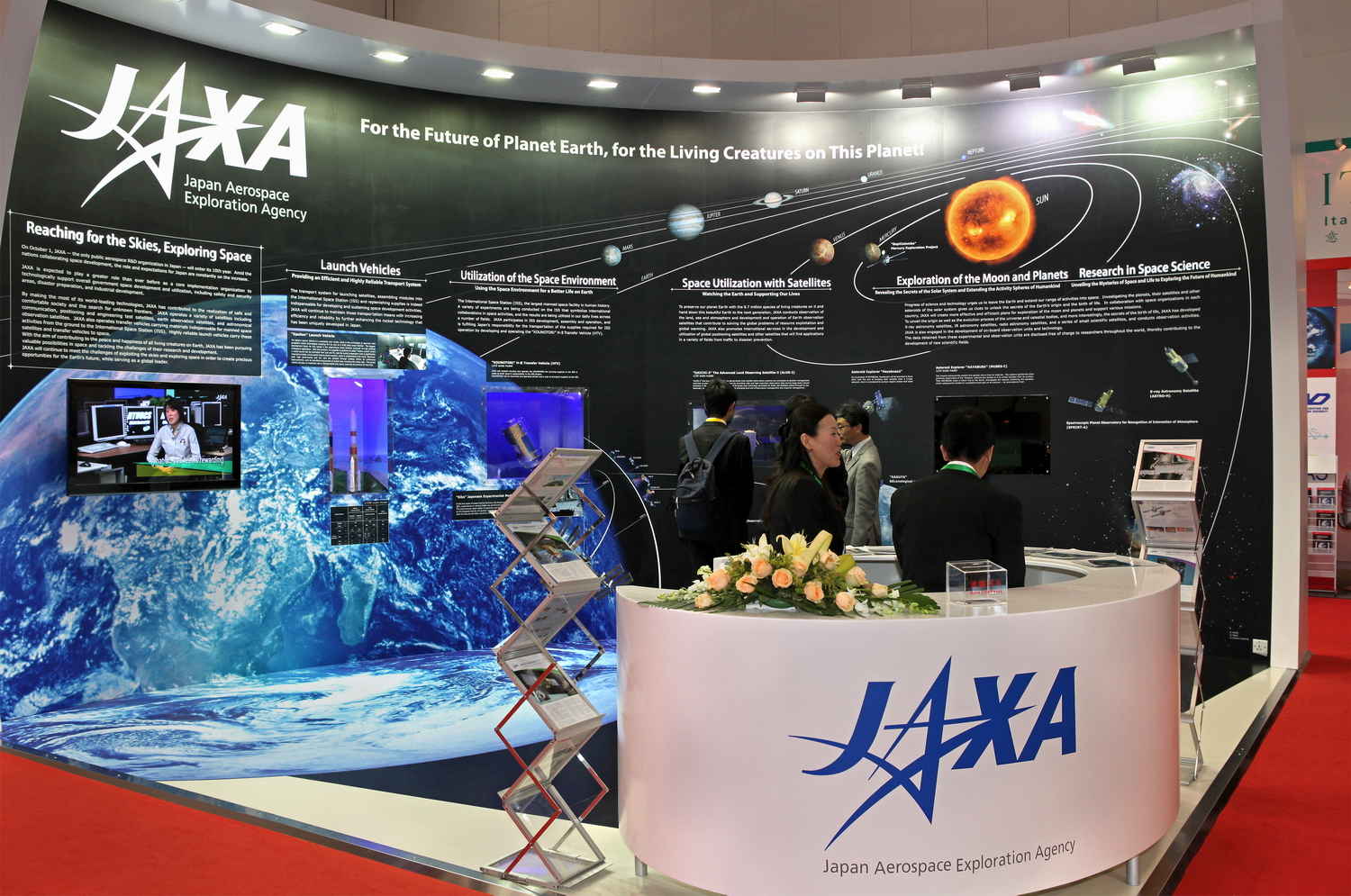

1980年代には文部省宇宙科学研究所(ISAS)や宇宙開発事業団(NASDA)などが並立し、宇宙開発を支えていましたが、2003年にはそれらが統合され、JAXA(宇宙航空研究開発機構)が誕生。

国の基幹ロケットであるH-IIAやH-IIBを軸に、安定した打ち上げ体制が築かれています。

そして現在、宇宙開発は国家による科学技術政策の枠を超え、「産業」としての側面が急速に注目を集めています。地球観測、通信、資源探査、さらには宇宙旅行まで、宇宙空間の利活用が広がるなか、民間企業の参入が加速。

特に小型衛星や低コストロケットの分野では、ベンチャーや異業種からの挑戦が相次いでいます。

このような状況の中、政府・民間・大学・研究機関が連携し、知見と技術を持ち寄る「オールジャパン体制」での宇宙開発が進展し、日本は今、ロケット開発と宇宙産業の両輪で、新たなフロンティアを切り拓こうとしています。

アメリカのスペースXがもたらした最大の衝撃は、「ロケットは再利用できる」という価値観の転換でした。これにより打ち上げコストは大幅に削減され、宇宙輸送はより日常的なものとなりつつあります。

民間企業が宇宙へアクセスできるという現実は、日本企業にとっても強い刺激となりました。

自動車メーカーのホンダが小型ロケット事業に乗り出したことは、日本の製造業の裾野の広さと技術応用力を象徴する事例です。

電子制御・エネルギー管理技術を持つホンダが宇宙分野に挑むことで、異業種連携による技術革新の可能性が一気に広がりました。

ISTは「誰もが宇宙に行ける時代をつくる」ことを掲げ、大企業とは異なるスタイルでロケット開発を行っています。地方自治体との連携やクラウドファンディングによる資金調達など、地域と共に宇宙産業を築く先駆者としても注目を集めています。

さらに、宇宙業界でのスタートアップ支援や、インターン受け入れなど人材育成にも積極的で、宇宙を“産業”として根づかせる取り組みが進行中です。

SPACE WALKERの再使用型ロケット開発は、環境に優しい宇宙輸送の実現を目指した意欲的な取り組みです。

日本国内外の大学や企業と連携しながら、単なる技術開発にとどまらず、持続可能なビジネスモデルの構築も視野に入れています。

IHIは長年、国の宇宙事業を技術面から支えてきましたが、今後は民間からの打ち上げ需要増にも応える体制を整備中。

信頼性の高い製品供給だけでなく、将来的には打ち上げサービスの一括受託にも挑む意向を示しており、大企業ならではのスケールと信頼が期待されています。

JAXAは引き続き、基幹技術の開発と宇宙探査という国家戦略の中心を担っています。特に次世代ロケット「H3」の成功は、日本が宇宙先進国として自立可能な打ち上げ手段を確保したことを示す重要なステップでした。

また、探査機「はやぶさ2」による小惑星サンプルリターン、月面着陸技術の実証「SLIM」など、JAXAが手がけるプロジェクトは国際的にも高い評価を受けています。

一方で、JAXAは近年「オープンイノベーション」の姿勢を強め、民間企業や大学、スタートアップとの共同研究・技術移転を積極的に進めています。研究成果の一部を民間に還元することで、全体の技術水準を引き上げ、宇宙開発の裾野を広げる効果を狙っています。

NASAのような民間委託型モデルに比べれば、まだ過渡期といえますが、IHIや三菱重工、ベンチャー各社との役割分担は確実に進んでおり、日本流の官民連携モデルが形成されつつあります。

宇宙産業は防衛・通信・農業・インフラなど複数の産業と結びつく複合領域です。JAXAには、その“ハブ”としての機能と、民間企業に対する技術の橋渡し役が強く求められています。

ロケットは「宇宙に行く手段」にとどまらず、地上の暮らしを支える社会インフラの一部となりつつあります。気象衛星による災害予測、通信衛星による遠隔教育や医療支援、さらには農業や物流の効率化など、ロケットによって届けられる衛星は私たちの生活と密接に関わっています。

今後、ロケットの打ち上げがより頻繁かつ低コストになれば、宇宙空間の活用はさらに一般化し、「宇宙を使うこと」が特別ではない時代が訪れるでしょう。宇宙は遠い未来ではなく、すでに私たちの暮らしの延長線上にあるのです。

宇宙は、もはや“遠い世界”ではありません。低軌道衛星によるインターネット通信網の構築(例:スターリンク)や、観測衛星によるスマート農業の支援、自然災害の早期把握など、地上の課題を宇宙から解決する技術が次々と登場しています。

そして、商業宇宙旅行や月面探査、さらには火星移住構想まで、かつてSFの世界だった未来が少しずつ現実味を帯びてきました。

そのなかで、日本は高信頼・高精度な技術と、持続可能な開発姿勢により、国際社会における独自のポジションを築きつつあります。今後の課題は、より多くの企業・大学・自治体が宇宙産業に参入し、国全体でその可能性を育てていくことです。

宇宙開発を通じて、日本は「技術大国」から「宇宙産業立国」へ──その進化は、すでに始まっています。