記事の目次

- MaaSとは何の略称?どんなサービスなのか?

- Maasのレベルとは?4段階の定義を解説!

- Maas先進国、フィンランド。導入により人々の生活はどう変わったのか?

- 日本のMaas開発状況。実証実験は進んでいるのか?

- 革新的なMaaS、デメリットやリスクはあるのか?

- 欧米と比較して導入が遅れていると言われている日本のMaaS、その理由とは?

- さらなる飛躍と進展が期待されるMaaS。日本や世界の動きに注目してみよう。

最近耳にすることが増えた「MaaS」というワード。なんとなく聞いたことはあるけれど、何の略称でどんなサービスなのか詳しく知らない方も多いのではないでしょうか?今回は次世代モビリティサービスとして開発が進んでいる「MaaS」について紐解いていきたいと思います。

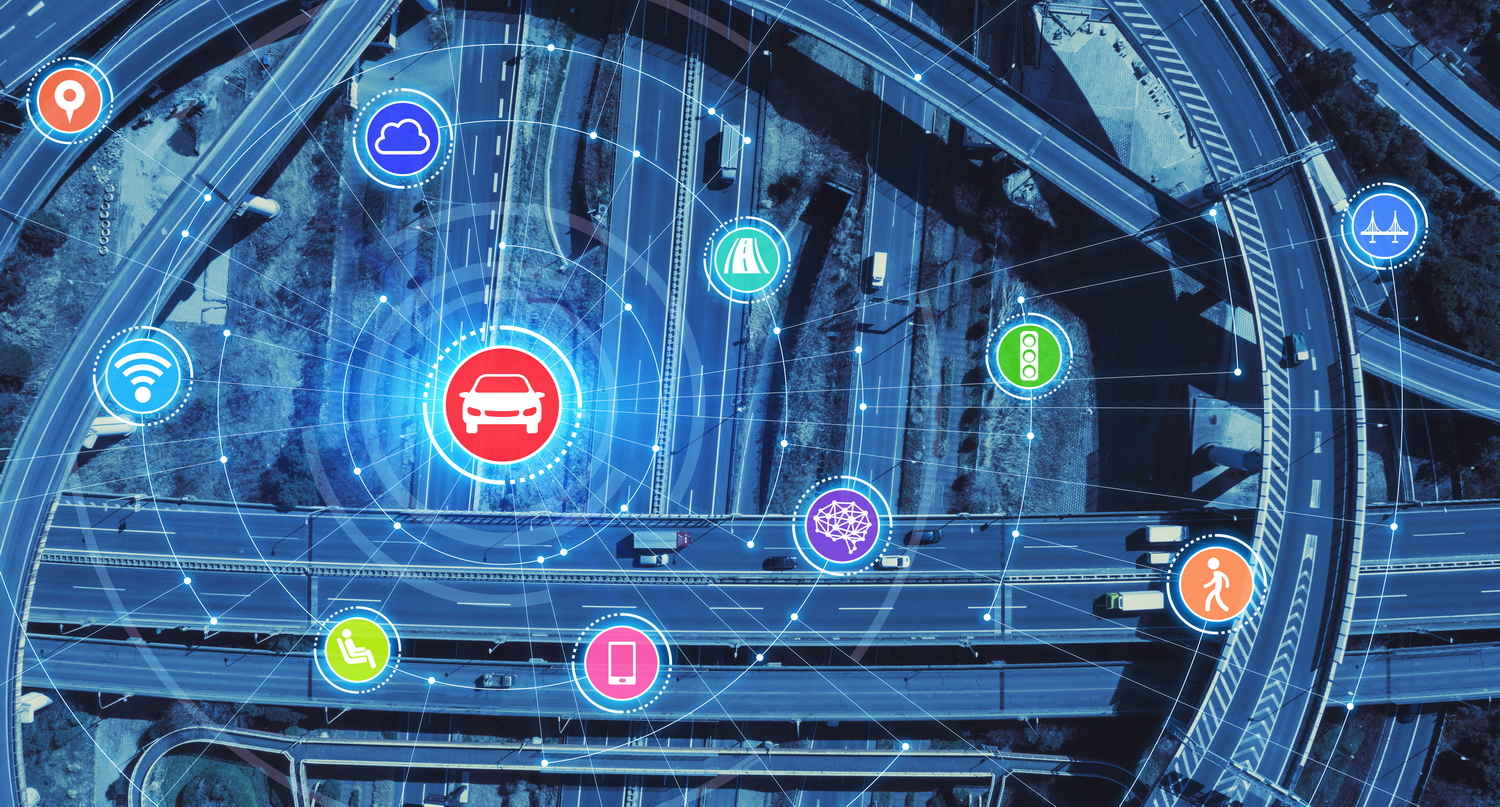

MaaSの正式名称は「Mobility as a Service(モビリティ・アズ・ア・サービス)」。情報通信技術(ICT)の発達を背景に生まれた次世代の移動サービスです。

複数の公共交通やそれ以外の移動サービスを最適に組み合わせて検索・予約・決済等を一括で行うシステムのことを指しています。

現状、行きたい場所にどのようなルート・手段で向かうか決める際は、まず目的地までの道順を検索し、電車、バス、タクシー、カーシェアなどのモビリティサービスから自身が利用する交通手段を選ぶ方法が一般的だと思います。交通機関毎に予約や支払いを行う必要がありますよね。そのために複数のアプリをインストールしたり、会員登録したり…手続きが煩雑で面倒だと思う方も多いのではないでしょうか。

しかしMaaSであれば、スマートフォンのアプリを立ち上げれば目的地までの移動手段の検索、予約、支払いはもちろんのこと、観光案内や飲食店、ホテルの予約、近くにある病院や行政サービスの予約まで一括で対応が可能です。

観光や医療など、交通手段以外のサービスとの連携や交通情報のデータ化により、移動の利便性向上や渋滞緩和、過疎地や観光地の活性化、スマートシティの実現などに貢献すると期待されています。

スウェーデン・チャルマース工科大学のJana Sochor氏によると、「MaaSの進捗は情報統合の程度によって4つのレベルに分かれている」と定義されています。

(出所:日本政策投資銀行)

各交通手段(モード)の利用料金、経路などの情報が一元化されて表示されることで最適な移動手段の検索が容易になる。

一元化された情報のもとで選択した交通手段の予約、発券、決済がアプリなどで一括して行える。

MaaSオペレーターが事業者の垣根を越えて、各移動手段が一元化したパッケージを利用者に代理提供する。サブスクリプションを提供している。

都市計画やインフラ整備、インセンティブなどの施策が交通政策と一体になって立案されている。

私たちの生活で馴染みのあるサービスの中で、ルート案内や渋滞情報などをリアルタイムで確認できるナビゲーションサービス「NAVI TIME 」や目的地へのルート案内、周辺情報検索として活用されている「Google Map」はレベル1に該当、トヨタと西日本鉄道が共同開発した、スマートフォン向けマルチモーダルモビリティサービス、「my route」はレベル2に該当します。

現在世界でレベル4に到達している国はないと言われていますが、日本でも最終的には「Integration of policy(政策の統合)」の導入・実装を目標に掲げています。

世界で初めてMaaSシステムを展開し、前章のレベル3「「Integration of the service offer(サービス提供の統合)」を初めて実現させた都市、フィンランド・ヘルシンキでは公共交通機関の利用が大幅に増え、自動車に依存していた暮らしから脱却したと言われています。

まず、ヘルシンキでは市内と隣接都市の公共交通手段は「HSL(ヘルシンキ市交通局)」が一括して管理しています。そのため、トラム、地下鉄、バス、フェリーなど、どの交通手段を使っても金額は同一。利用者は「whim」というアプリを使い、利用頻度に合わせて定期券のように3つの料金プランを選択します。

1つめはシステムの利用料は支払わず、公共交通機関に乗る場合はその都度運賃を支払うプラン、2つめは、月額利用料を支払うことで公共交通機関は全て追加料金なしで利用可能、タクシーやレンタカーは割安に利用可能なプラン、最後は前者より多く月額利用料を支払うことで、全ての乗り物が追加料金なしで利用可能になるプランです。サブスクリプションサービスのようなイメージと言えるでしょう。利用頻度が高いほどお得になるので、「公共交通機関をたくさん使おう」という心理になります。

アプリというと「高齢者には操作が難しい」「結局使うのは若者だけでは?」と思う方もいるかもしれません。しかし「whim」の場合はシンプルかつ簡単な操作で利用できるので高齢者にも多く普及しています。出発地と目的地を入力すれば、おすすめのモビリティサービスが提案されるので好きなものを選ぶだけ…という手軽さが幅広い年齢層の心に響いたと言えるでしょう。

現在日本でもMaaS推進のために各種施策を進めています。具体的には「運賃の定額制導入など料金の一律化」「事業者間でのデータ連携」「インフラ整備やまちづくり計画の策定」「新型輸送サービスの推進」という4つの柱を掲げており、スマートシティの実現を目指しています。日本各地で実行計画が立ち上がっており、現在進行形で動いているプロジェクトも多々あります。いくつかの事例を見てみましょう。

江東区豊洲1~6丁目全域の約 246haを対象に「豊洲に暮らし、働き、訪れる多様な人々に、個々のニーズを充足する次世代型のサービスを提供」というコンセプトを掲げ、ビジネスモデルを展開しています。

現在、回遊性向上のための電子チケット「スマートパス」や体験型観光案内「ⅩRジオラマビジョン」の開発、人流分析や集客を目的とした「エリア人流解析マーケティング」、オウンドチャネルでの情報発信などの実装化を目指している段階です。

特に災害対策に力を入れており、有事が発生した際には住民による被害画像や動画の投稿を速やかに解析し、被災状況や場所を地図上に番地レベルで表示される仕組みの開発を進めています。災害が起こった際、どこが安全でどのエリアに避難するのが良いかを確認できる仕組みがあれば便利ですよね。令和8年度には江東区内で実装を、令和9年度には東京都他エリアへの展開を予定しています。

シェア型マルチモビリティ事業等のスマートシティサービスの更なる「シンカ」と、支える「シクミ」の推進を掲げています。具体的には、シェア型マルチモビリティ(SMM)の本格実施、鉄道・バス・SMMを繋ぐモビリティハブの整備、「さいたま市みんなのアプリ」を活用したサービス展開、3D都市モデルなどの地理空間情報を活用した取組実装化を目指しています。現地点では検討段階ですが、令和12年度を目途に実装化が予定されており、今注目が高まっています。

SMMについては現地点でも実証実験が進んでおり、利用回数の伸びが確認できています。さらなる利用者層の拡大、公的な交通手段としての展開が期待されている取り組みです。

香川県高松市(面積:約375k㎡、人口:約42万人)のサンポート高松地区を含む高松中心市街地を対象に発足した事業です。地理空間データ基盤をベースに、満空情報を含む駐車場情報を可視化したアプリ構築が進んでいます。現在、「どこ駐車ナビ高松」というオンラインサービスが既にリリースされており、リアルタイムで市内10か所の駐車場利用状況が把握できます。対象駐車場の拡充や周辺イベント情報の周知機能追加を目指し、改良が進んでいますよ。

令和8年度以降は駐車場情報以外でも地理空間デーシェア型マルチモビリティタ基盤をハブとしながら、官民が保有するデータを連携させ、都市経営上のマネジメントを可能にする仕組みを検討する予定です。

このように、MaaSは最先端のシステムを駆使した画期的な仕組みですが、デメリットやリスクはあるのでしょうか。

MaaSの普及は自動車利用台数の減少と隣り合わせです。自家用車の利用が減り、公共交通機関での移動が増える可能性が高いので、自動車メーカーは何らかの対策を講じる必要があります。

また、利便性向上には欠かせないデータ分析ですが、個人情報漏洩やデジタルデバイド(情報格差)のリスクもあります。

膨大なデータを取得し、解析を行う=「個人情報の提供が必要」ということです。情報の提供範囲はきちん定め、漏洩などがないよう厳重に管理する必要があります。

加えて、MaaSのサービスはスマートフォンなどの端末を利用するケースがほとんどなので、デジタルデバイスの知識がない高齢者は時代の流れに取り残される懸念もあります。

日本は欧州と比較してMaaSの導入が遅れていると言われています。データの連携や統合が実証実験で止まっているケースが多いためです。

また、法人間でのデータ共有が厳しいという障害から、現状さまざまな業種の企業が独自で開発を進めている事例が散見されています。

「官民を交えたモビリティサービス統合にはまだまだ時間がかかりそう」というのが正直な進捗なのです。レベル3の実現には越えられない大きな壁があると言えるでしょう。

とはいえ、数年前と比較すれば確実に、実証実験やシステム開発は大きく進歩しています。

企業や自治体の間で開発が進むMaaS。今後全国の主要都市で本格的な導入が進むと言われています。渋滞緩和やカーボンニュートラル実現に向けて、人々がより暮らしやすく、ストレスなく移動できる手段やツールが開発されたら嬉しいですよね。

都市部はもちろん、過疎化や高齢化が進む地方の交通課題解決にも大きく役立つ可能性を秘めています。

今後の動向にぜひ注目してみてくださいね。