2025年6月10日

道路交通法改正による自転車のルールの変更

短距離移動に便利な自転車。通勤や通学、子供の送迎などで利用している方も多いのではないでしょうか。最もポピュラーな自転車(シティサイクル)はもちろん、ロードバイクやクロスバイクなどのスポーツ自転車や電動自転車を街中で見かけることも多くなりました。一方、走行中のながらスマホや酒気帯び運転による死亡事故が近年増加傾向にあり、交通事故の抑止が課題と言われています。このような背景から、2024年11月に道路交通法が改正され、自転車の危険運転に対する罰則が整備されることになりました。今回は、具体的な変更点や罰則の内容、道路交通法変更による影響や効果、私たちが自転車を運転する際の注意点について紹介したいと思います。

読者の関心度

★★★★☆

4

※ 各読者がページに費やす時間によって決まります。

片倉 好敬

Katakura Yoshitaka

アベントゥーライフ株式会社

代表取締役 兼 CEO

2024年11月、道路交通法改正の内容とは?守らないとどんな罰則がある?

2024年11月から、走行中のスマートフォン操作やアルコールを摂取した状態での運転が罰則の対象になりました。ながらスマホについては、手で持って走行することはもちろん、自転車に取り付けたスマートフォンを注視して運転することも禁止されています。(停止中の操作は対象外です。)

【罰則内容】

ながらスマホ違反者:6月以下の懲役または10万円以下の罰金

ながらスマホにより交通の危険を生じさせた場合:1年以下の懲役または30万円以下の罰金

(警視庁HP参照)

また、酒気帯び運転の罰則規定も変更になりました。従来は深酒状態で運転する「酒酔い運転」のみ対象でしたが、2024年11月の改定で酒気帯び運転も禁止になりました。自転車で飲酒運転する可能性がある者に酒類や自転車の提供をする「酒気帯び運転ほう助」も処罰の対象です。

【罰則内容】

酒気帯び運転:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合:自転車の提供者に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合:酒類の提供者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗し、自転車の運転者が酒気帯び運転をした場合:同乗者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

※アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自転車を運転する行為は「酒酔い運転」とされ、今般の改正道路交通法施行以前から罰則として5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が規定されています。

(警視庁HP参照)

加えて、傘さし運転、イヤホンを耳に付けた状態での走行、二人乗り、並進運転も罰則の対象です。安全運転と事故防止のためにも危険運転は厳禁なのです。

【罰則内容】

傘さし運転:5万円以下の罰金等

イヤホンやヘッドフォンを使用するなどして安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態での運転:5万円以下の罰金

2人乗り:5万円以下の罰金。都道府県公安委員会規則の規定で認められている場合を除く。

並進運転:2万円以下の罰金又は科料。「並進可」の標識があるところを除く。

警視庁HP参照)

危険行為を繰り返す違反者危険向けの「危険運転講習」。危険運転行為に「ながらスマホ」と「酒気帯び運転」が追加!

危険運転行為を繰り返す自転車運転者には「自転車運転者講習」の受講が命じられることをご存じでしょうか。「3年以内に2回以上危険運転によって摘発された自転車運転者は、3か月以内に自転車運転者講習受講を命じられる(手数料6150円)」という規定が設けられています。

2015年6月から始まった制度で、応じない場合は5万円以内の罰金を支払う必要があります。

摘発対象になる危険運転行為にも、ながらスマホと酒気帯び運転が追加されているので注意しましょう。

【データで見る】自転車事故件数の推移は?

グラフの通り、全交通事故に対する自転車事故件数の割合は年々上昇しています。交通事故全体の件数は減少傾向にあるので、自転車事故の削減は大きな課題と言えるでしょう。

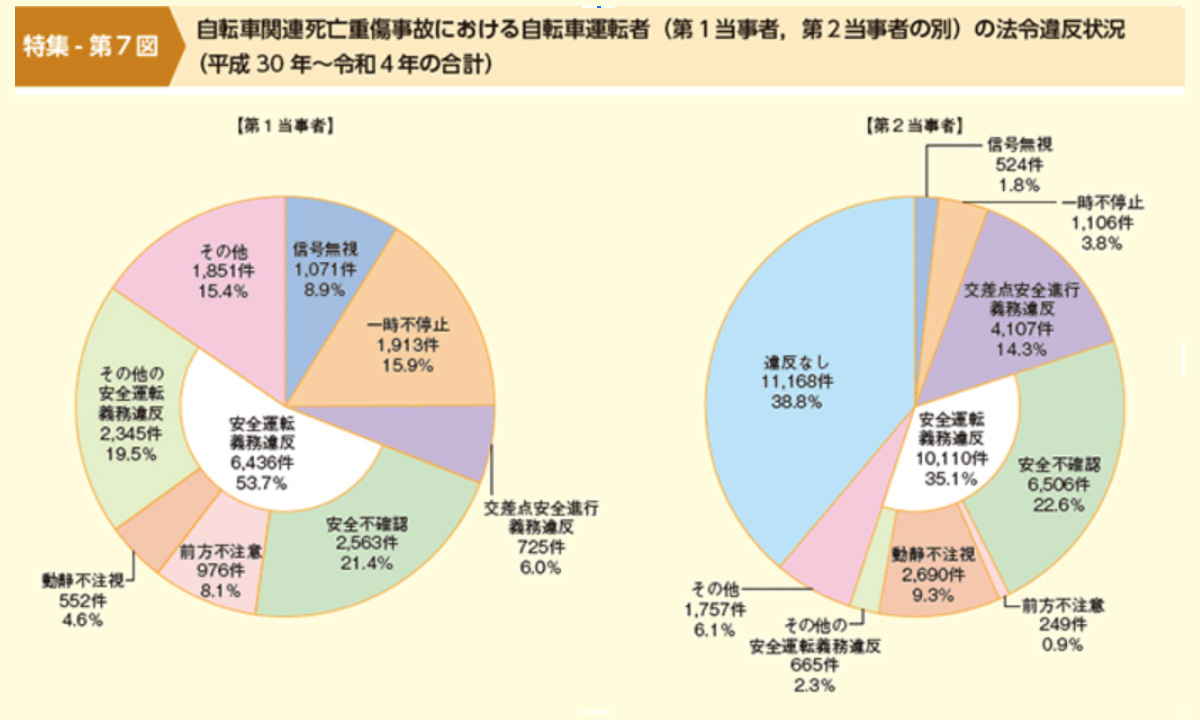

自転車関連死亡事故における自転車運転者の法令違反状況を見ると、第一当事者の場合安全運転義務違反が過半数を占めています。信号無視や一時不停止を加えると、78.5%が交通ルール無視や危険運転による事故なのです。

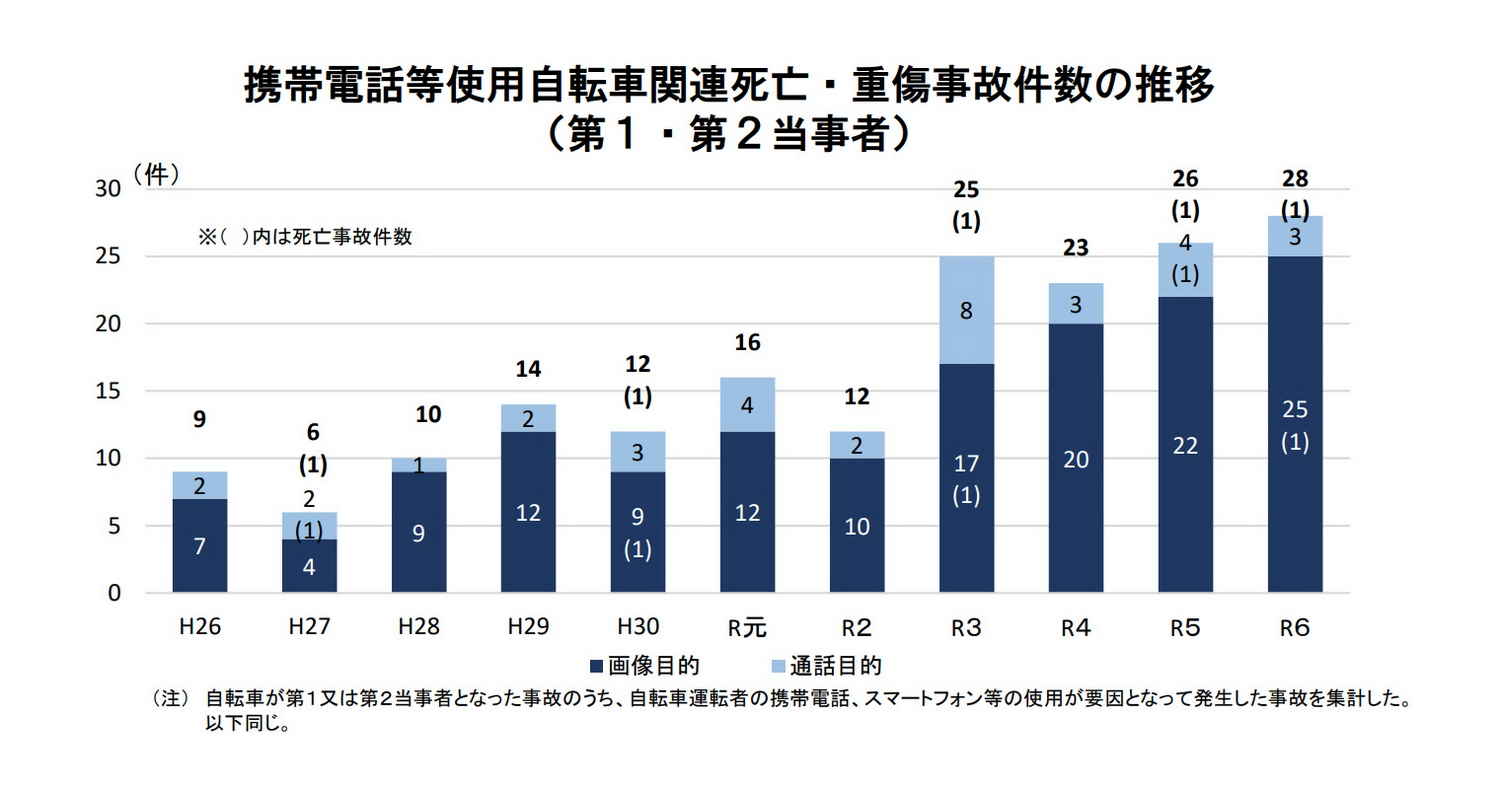

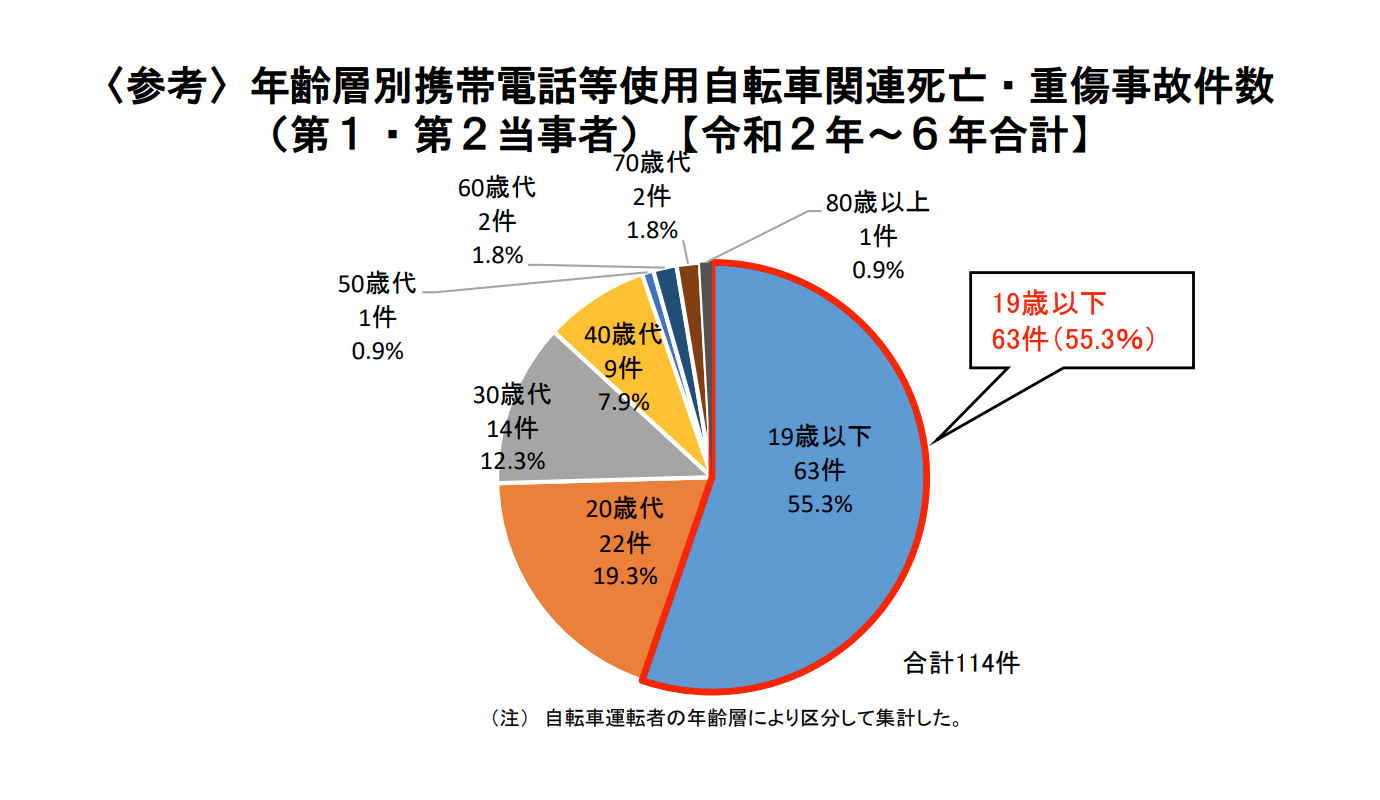

また、今回の道路交通法改正で罰則の対象となった携帯電話使用自転車による死亡・重傷事故件数は近年増加傾向にあり、74.6%が20代以下の若年層です。

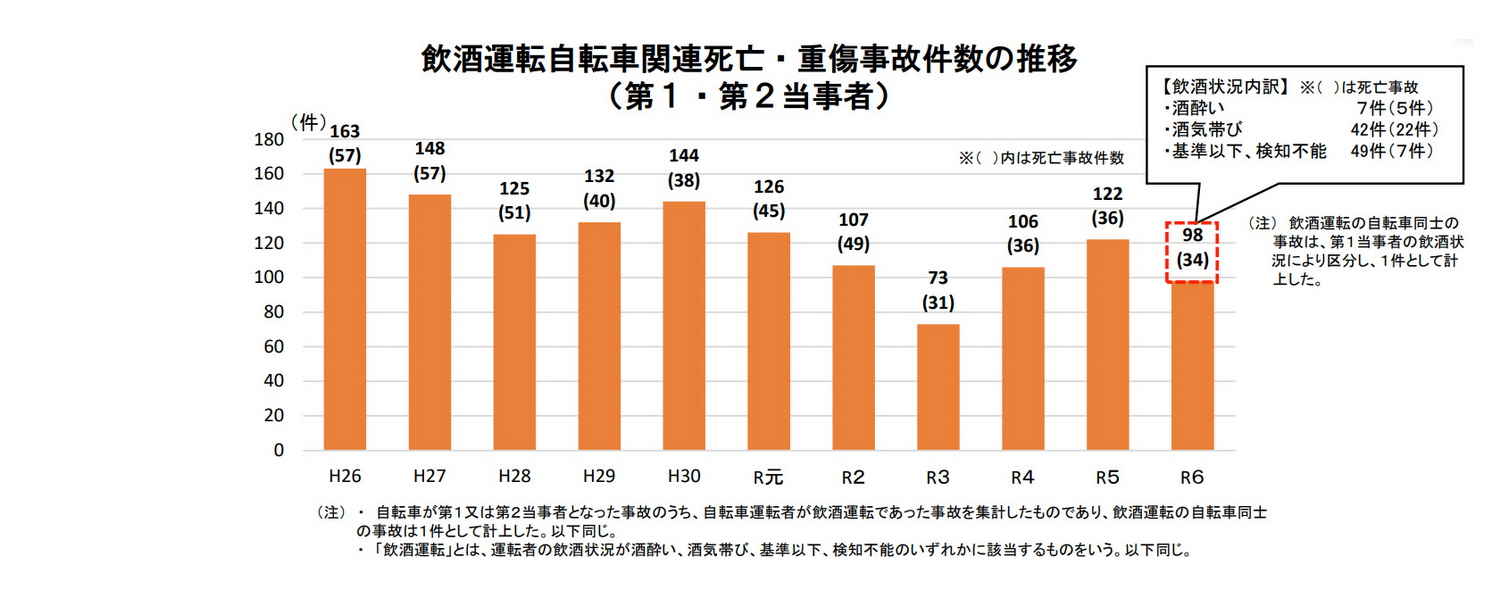

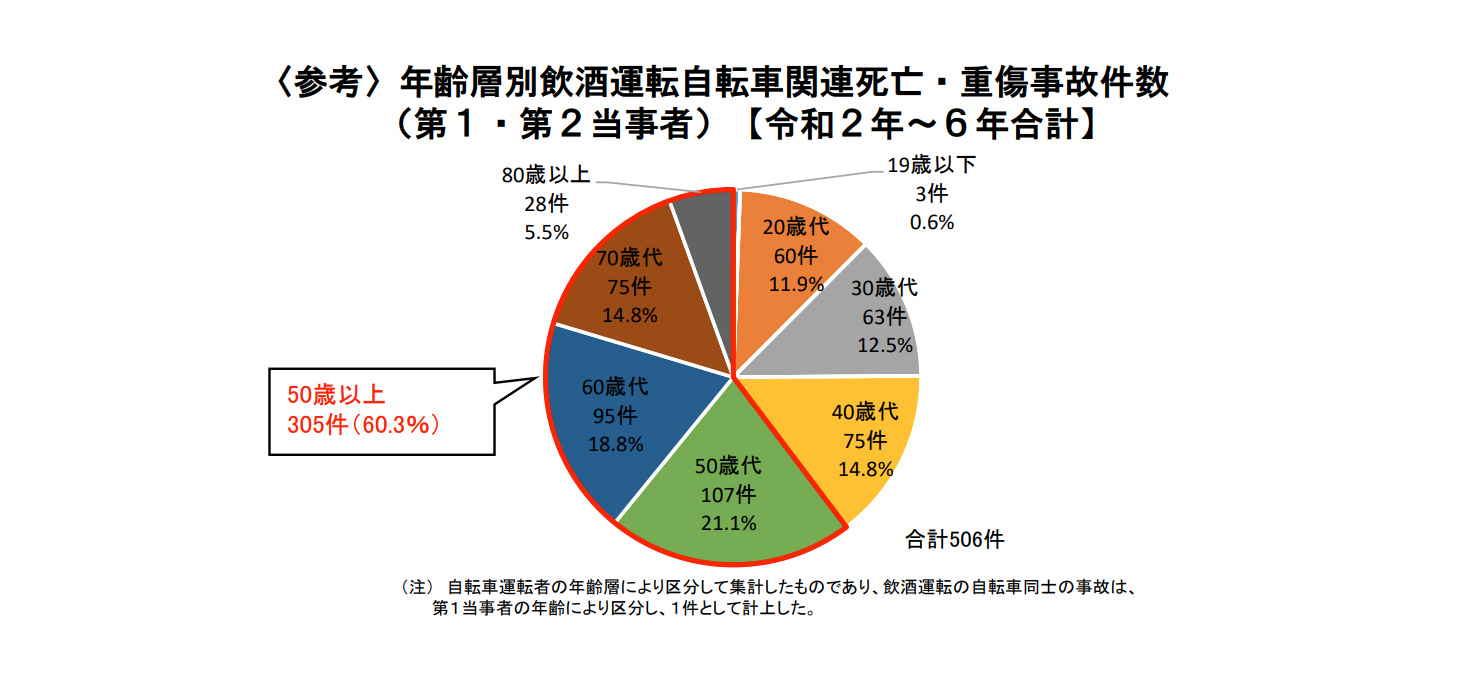

加えて飲酒運転による死亡・重傷事故件数は近年ほぼ横ばいで推移しており、60.3%が50歳以上の中高年であることが統計から分かります。

自転車事故削減を実現するためには、危険運転の取り締まりを強化し、運転者に安全運転を心がけてもらうことが重要だと言えるでしょう。

【データで見る】2023年~2024年、自転車違反件数の推移は?

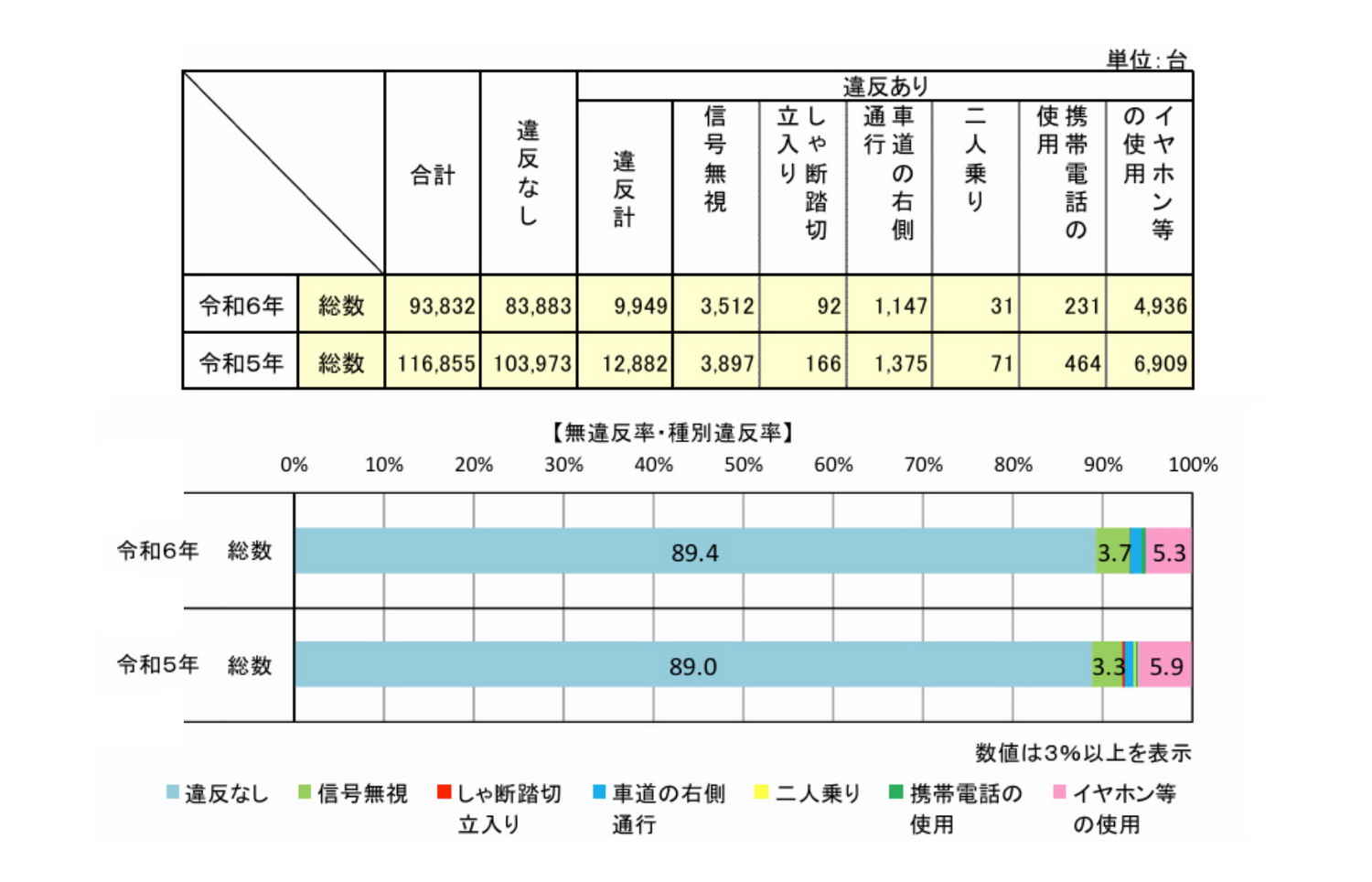

2024年11月の道路交通法改正に伴い、違反率の割合に変化はあったのでしょうか?

東京都110か所の拠点にて、自転車利用者の交通ルール順守状況を定点観測したデータが以下の通りです。

2023年の違反割合が11%、2024年の割合が10.6%と、違反割合はわずかながら減少しています。特にながらスマホの件数は大幅に減っており(▲233件)道路交通法改正の効果が少なからず発揮されているように見受けられます。

電動アシスト付き自転車の扱いは?

自転車は「普通自転車」と「普通自転車以外の自転車」の2つに分類されています。

自転車安全整備士が点検確認した普通自転車に貼り付けされるシール、「TSマーク」が付いているものはすべて普通自転車扱いです。(「普通自転車以外の自転車」に該当するのは、サドルとペダルが縦列に設けられたタンデム自転車や側車付自転車です。)

そのため、電動アシスト自転車で、TSマーク付きのものはすべて「普通自転車」という括りになります。2024年11月改定の対象はすべての自転車なので、「電動かそれ以外か」による違いはありません。

ちなみに意外と知られていませんが、自転車は道路交通法上「軽車両」の扱いです。軽車両は車道の走行が義務付けられており「普通自転車の場合のみ、歩行の通行を例外的に認める」と定められています。最近は自転車道路の整備も進んでいますが、現段階では普通自転車であれば歩道の走行も可能です。

認識誤りに注意!ペダル付き電動バイクの扱いは?

注意が必要なのは、ペダル付き電動バイクと呼ばれる車両です。

「電動アシスト自転車」は、ペダルを漕ぐ力を電動モーターが補助してくれる自転車のことで、アシスト比率等の基準が詳細に定められています。電動アシスト自転車の基準を超えるものはペダル付き電動バイクに該当するため、自転車として道路を走行することはできず、原付と同じ扱いになります。そのため免許証の保有が必要で、ヘルメットとナンバープレートの装着、自賠責保険の加入が義務付けられています。

認識誤りに注意!特定小型原動機付自転車の扱いは?

今流行りの電動キックボードや二輪タイプの電動モビリティのうち、最高速度(時速20km以下)や車体の大きさが一定の条件を満たす車両は「特定小型原動機付自転車」に分類され、免許なしでの走行が可能です。基本的なルールは自転車同様ですが、自賠責保険の加入とナンバープレートの取り付けが義務付けされています。また、16歳未満の者は所有、運転することができません。

「例外的に歩道の走行を認める」という特例も、特定小型には適用されないので注意しましょう。道路では原則左端に寄って通行するよう定められています。

とても便利で使い勝手の良いモビリティですが、近年事故率増加の傾向があるので交通ルールやマナーを遵守して運転することが大切です。

認識誤りに注意!特例特定小型原動機付自転車の扱いは?

特定小型原動機付自転車と混同されがちな、特例特定小型原動機付自転車。

特定小型に属する車両のうち、最高速度が時速6km以下で、最高速度表示灯という緑色のランプを点滅させることができるものは「特例特定小型原動機付自転車」に分類されます。

特定小型との大きな違いは「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識が設置されている歩道であれば走行できる点です。歩道を運転する際は、歩行者に十分注意して、事故が起きないよう安全運転を心がけましょう。

2026年4月から、自転車交通違反への青切符が導入されます。

青切符とは、軽微な交通違反を犯した車両の運転者に警察から交付される告知書のことです。正式名称は「交通反則告知書」ですが、書類の色が青色であることから「青切符」と呼ばれています。違反者には交通反則告知書(青切符)と反則金仮納付書が手交され、期日内に銀行や郵便局で反則金を支払うことが義務付けられています。納付を怠ると、道路交通法違反として刑事手続きに移行します。

今まではスピード違反や停止違反などの禁止行為を行った自動車が対象でしたが、2026年4月からは16歳以上の自転車運転者も含まれることが決まりました。

運転免許証を保有していない方も、自転車などの軽車両を運転する場合は交通ルールを無視すると反則金支払いの対象になるので、全員が当事者意識を持つことが大切です。

また、原動機付自転車や特定小型原動機付自転車も引き続き青切符交付の対象なので、2026年4月の導入に向けて、安全運転と交通ルールの遵守に努めましょう。

正しい交通ルールを見直して、自転車を安心・安全に楽しもう。

気軽に運転でき、ちょっとした買い物や子供の送迎などの近距離移動に最適な自転車。正しく使えばとても便利なモビリティですが、近年は自転車関連事故の件数増加が大きな課題となっています。

道路交通法改正をきっかけに、今一度自身の運転や交通ルールを見直し、安心・安全に活用してみてはいかがでしょうか。