記事の目次

- 自動運転とは?レベル1とレベル5では何が違うのか。

- 日本で導入されている自動運転レベルとは?

- レベル5が実現する日は来る?自動運転社会の実現と実装に向けた課題

- 自動運転技術のリスク解消のために…現在の取組状況は?

- モビリティ産業にさらなる革命を。自動運転技術の先進国を目指そう。

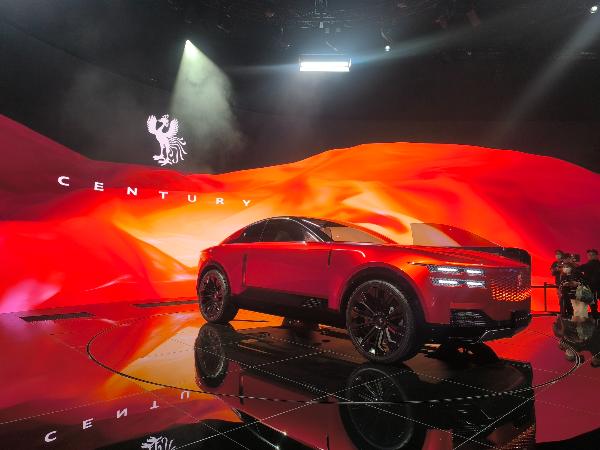

世界各国で開発が進んでいる自動運転技術。日本でも行政機関と民間企業が協業し、実装に向けて本腰を入れています。今回は自動運転レベル4サービスの導入や、完全自動運転の実現目処について解説したいと思います。

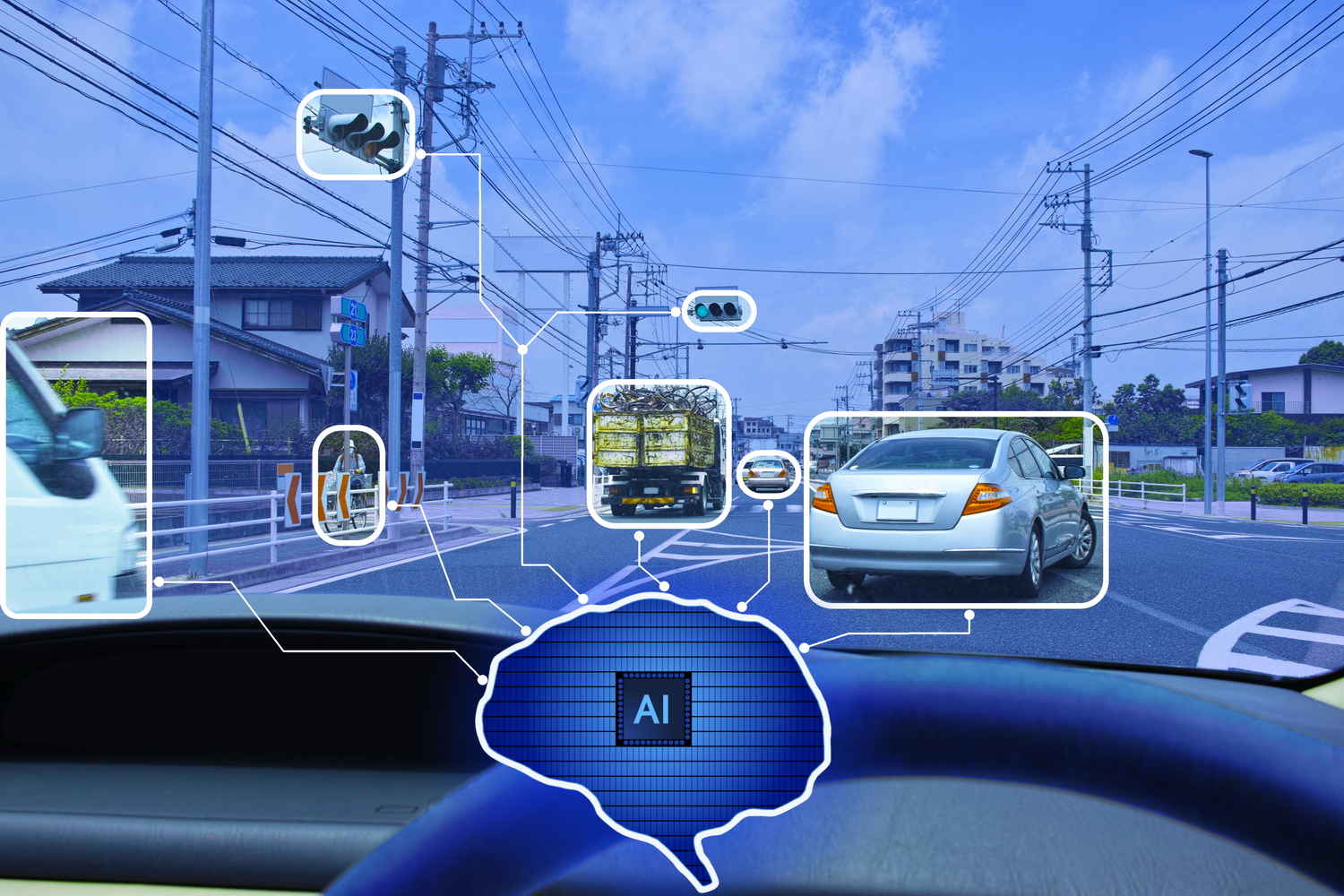

自動運転とは、運転者である人間の認知・判断能力や運転操作をシステムが代行することで実現する新しい技術です。カメラやセンサーで通行人、他の車両、標識などリアルタイムの道路状況を把握し、人工知能が運転操作や制御を行います。

「自動運転車=無人で道路を走行する車」というイメージを抱く方も多いかもしれませんが、操縦の主体や走行領域に応じてレベルが5段階設定されています。

危険を察知した際に発動する自動ブレーキ機能や、先行車両との車間距離を安全に保つために自動で車速を調整するACC操作機能が付いた自動車のことです。

高速道路上など一定条件下で、分合流や遅い車に対する追い越しの自動化が可能です。それ以外の運転操作は人間が行います。

高速道路上など一定条件下で、全ての運転操作の代行が可能な自動車のことを指します。

レベル3以降は運転者が人間からシステムメインに切り替わります。

自動運転が許可されている限定地域にて、運転席に人間が乗車せず、完全無人で道路を走行します。日本でも実用化に向けた開発や実証実験が進んでいます。多くの方が抱く「自動運転車のイメージ」に該当するのはレベル4以降の技術かもしれません。

いかなる場所、状況下においてもシステムによる自律走行が可能な状況を指します。自動運転車の最終的なゴールとして定められています。

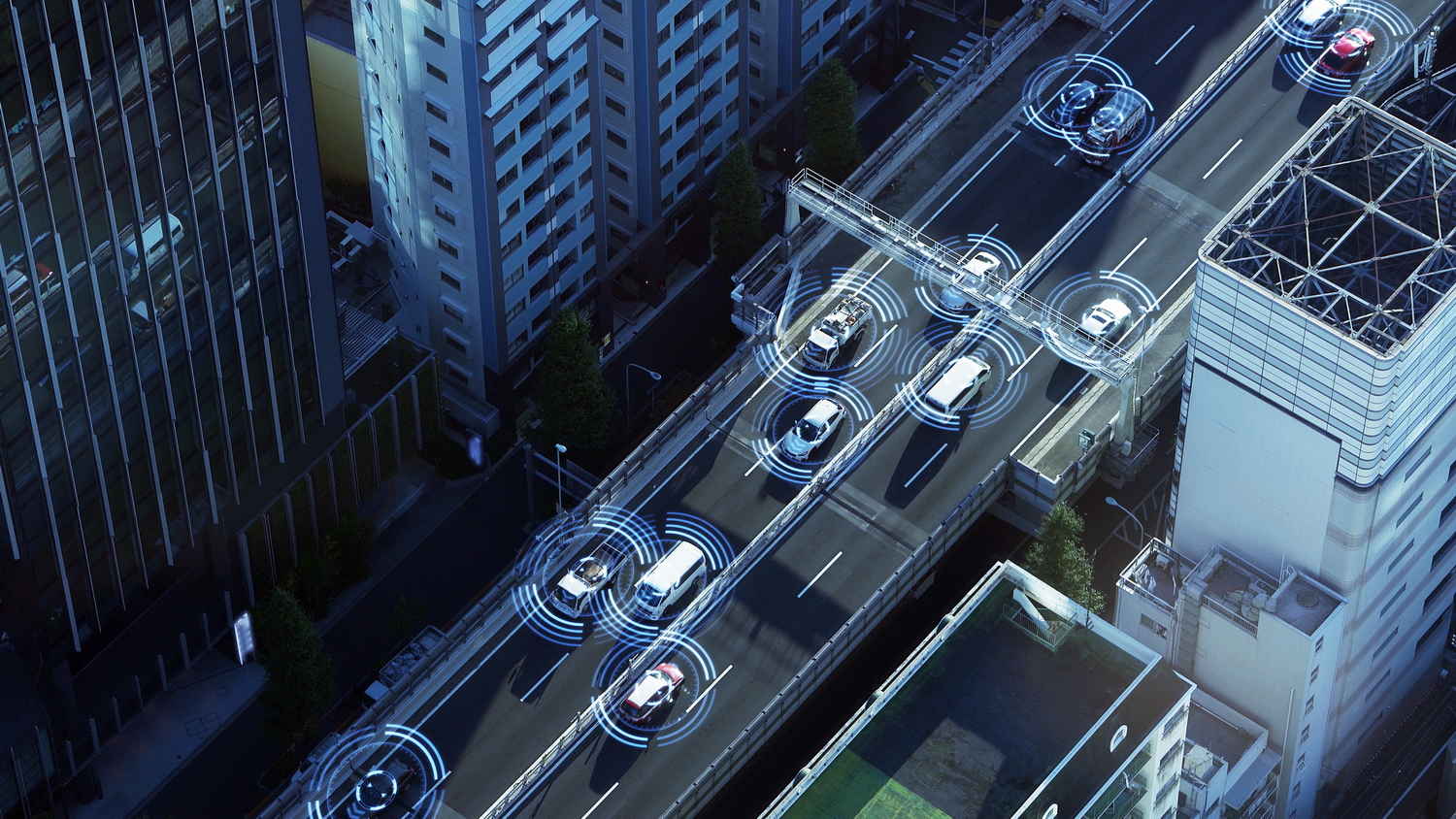

現在日本で実用化されている自家用乗用車の自動運転技術はレベル1〜レベル3です。2027年までの本格的な自動運転移動サービス普及を目指し、環境整備や技術開発が進んでいます。

2023年4月の道路交通法改正によりレベル4の自動運転が解禁されました。同年5月には福井県永平寺町国内初の自動運転移動サービスが始まるなど、普及に向けて着実な準備が進んでいます。

さらに2025年2月には茨城県日立市内を走行する中型バス「ひたちBRTバス」のレベル4走行がスタートし、国内発の取組として注目を集めました。

自動運転車が当たり前のように公道を走る日も近いかもしれません。

自動運転実用化に向けて開発が進んでいますが、レベル5が実現する日は来るのでしょうか。人に代わり、システムが安全に目的地まで運転してくれるのはとても便利ですよね。

レベル5の技術が当たり前になれば、運転免許制度自体が不要になり、それまで運転が困難だと言われてきた高齢者や障がい者にも移動の自由が生まれます。ハンドル操作も不要になるので、自家用車での移動を睡眠や仕事、読書の時間に充てることも可能かもしれません。また、交通事故件数の大幅削減や渋滞緩和にも繋がると期待が寄せられています。

一方、ドライバー失業の懸念や、サイバー攻撃や通信エラーの危険性、セキュリティ管理の難しさという不安材料もあり、慎重なリスク管理が必要です。

また、「人が一切関与せず、システムの力のみで運転する」という新しい仕組みに対する社会受容性を高めることも大きな課題と言われています。人工知能に命を預けることへの不安の声は大きく、得体の知れない存在だと警戒心を抱く方も多いためです。

前述した通り、自動運転技術の普及には安全性の向上はもちろん、世間の理解を得て消費者の購入意欲を高めることが重要です。

現在国内大手損害保険会社では自動運転車独自のリスクに対する補償拡大や、自動運転実用化を目指す交通事業者、自治体への支援事業拡大といった新事業に力を入れています。

しかし「事故が起きた場合に生じる法的責任の所在」「ハッキングやサイバー攻撃に対するリスケマネジメント」「交通に関する国際的なルール策定」については未確定な要素が多く、世間の不安を取り除くためにも早急に法の整備や対策を講じることが求められています。

特に責任の所在については、損害保険料率算出機構のデータによると、72.4%が「心配・やや心配」と回答しており、システムによる運転で事故が起きた場合の対応を不安視する声が多いことがわかります。

現状の自動運転技術に対しては、被害者保護を目的とした「自賠責法」の枠組みの中でこれまで同様の責任関係が維持されています。

しかし、レベル5が実現すると「自動運転の操縦に全く関与していない者に損害賠償責任を求めるのか」という論議が必ず発生するでしょう。現行とは異なる法的責任の枠組を検討する必要があるのです。

2020年にKPMGが発表した資料によると、日本の自動運転対応指数は世界第11位でした。(第1位はシンガポール、第2位はオランダ)

1位に輝いたシンガポールは、法制度や技術の導入スピードがとても早く、政府主導で技術開発を推進しています。2位のオランダは、インフラの充実や消費者の社会受容性の高さが「世界各国のロールモデルになる」と評価されています。

日本も世界の波に乗り、自動運転技術の先進国としてモビリティ産業での更なる躍進を目指しています。皆さんも、今後の動向にもぜひ注目してみてはいかがでしょうか?